Description

Résumé :

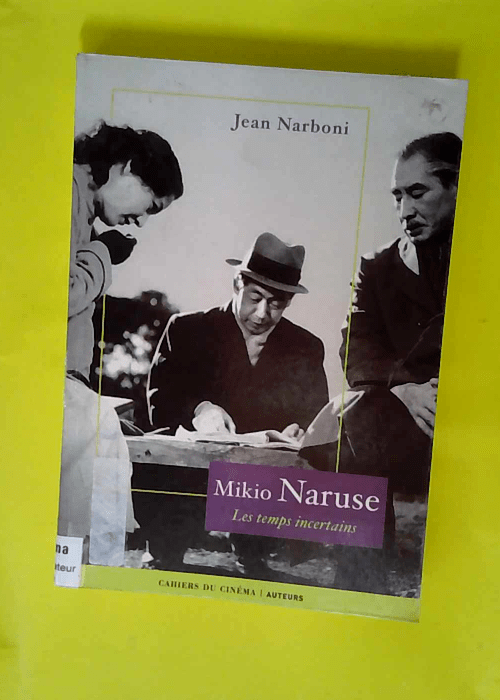

Des grands maîtres du cinéma japonais comme Ozu Mizoguchi Kurosawa c est Mikio Naruse qui reste à ce jour le moins connu du public occidental. Pourtant Ma femme sois comme une rose fut élu meilleur film de l année au japon en 1935 et le premier film parlant japonais distribué aux USA pourtant encore La Mère sorti en France en 1954 a toujours été répertorié dans les catalogues des ciné-clubs comme l un des fleurons du cinéma japonais. Mais il faudra attendre les années 8o pour voir reconnu Naruse comme un grand auteur et une rétrospective à la Cinémathèque française en 2001 pour voir le cinéaste définitivement consacré. Il réalise ses premiers films – muets – en 1930 pour la major company japonaise la Shochiku et sa carrière prolifique se termine en 1967 avec Nuages épars (il travaille alors pour l autre grande major company la Toho). Nuages flottants son film aujourd hui le plus connu est l un de ses six films adaptés des livres de la célèbre romancière Fumiko Hayashi avec l oeuvre de laquelle il entretient une véritable complicité. L auteur nous permet non seulement de resituer Mikio Naruse dans le cinéma japonais et particulièrement par rapport à Ozu auquel il fut souvent comparé mais plus globalement dans l histoire du cinéma mondial en construisant des ponts audacieux avec des cinéastes comme Dreyer Bergman Antonioni Truffaut. Pour mieux analyser son style et sa mise en scène Jean Narboni nous entraîne sur les pas de Tchékhov pour l éthique de ses personnages et de Schubert pour son tempo : Le naturel comme qualité de la forme la sensation du temps comme de ce qui ne cesse de passer résultant d un art du récit si peu voyant qu on l a longtemps tenu pour facile : c est à ces deux constantes que son cinéma doit sa continuité et sa tenue. A entendre musicalement et moralement. Par cet ouvrage et à l encontre des idées reçues Jean Narboni restitue à Mikio Naruse la place qui lui est due auprès des plus grands cinéastes du XXe siècle.

Jean Narboni a été critique puis rédacteur en chef des Cahiers du cinéma dans les années 60 et 70. Il y a dirigé les hors-série et les coéditions jusqu aux années 80 (particulièrement la collection Cahiers du cinéma-Gallimard de 1980 à 1983). Il a été enseignant de cinéma à l université de Paris VIII. Il a dirigé le département analyse de films à la FEMIS.

Extrait du livre:

Avant qu on le qualifie de «grand» au même titre et au même rang que les maîtres anciens Kenji MizoguchiYasujiro Ozu ou Akira Kurosawa une attitude a longtemps prévalu à l égard de Naruse qu il nous semble être le seul cinéaste à avoir suscitée et dont peut-être subsistent encore des traces même chez certains admirateurs parfois enclins à se montrer défensifs devant des réticences et amenés à céder du terrain. On qualifiera cette attitude en osant une analogie avec le langage musical d admiration diminuée (un intervalle est dit en musique diminué quand par la notation d un bémol il devient plus petit d un demi-ton). L expression convient peut-être mieux à propos de Naruse que celle d admiration moyenne ou mesurée. Car cette admiration en effet peut bien s exprimer d abord tout uniment elle se voit souvent tempérée d un demi-ton alors que la seule mention du nom d Ozu est du moins aujourd hui accompagnée d une augmentation sinon d une hyperbole dans la louange. On reconnaît une beauté aux films de Naruse mais modeste et effacée. Une qualité d émotion mais discrète.

Une sensibilité aux frémissements de la vie mais tout en demi-teintes. Une musicalité du récit mais de faible intensité. Une originalité dans le ton mais faite de réserve et malaisément saisissable. Une qualité de la lumière souplement modulée mais proche d une grise uniformité. Une moindre teneur en actions et en péripéties mais faible sur le plan dramatique. Une égalité de ton mais confinant parfois à la monotonie. Quant aux milieux où se déroulent le plus souvent les films – artisans commerçants employés de bureau salariés en tous genres ouvriers paysans hôtesses servantes geishas ou couples insatisfaits – ils ne sauraient être que ceux des «petites gens». On peut comprendre que l indifférentisme politique de Naruse et l absence dans ses récits de tout espoir en une solution collective pour mettre fin aux tourments des humains rendent malaisé pour qualifier ses personnages l emploi de termes comme prolétariat sous-prolétaires classe moyenne petite-bourgeoisie ou individus exploités..

Avis

Il n’y a encore aucun avis