Description

Résumé :

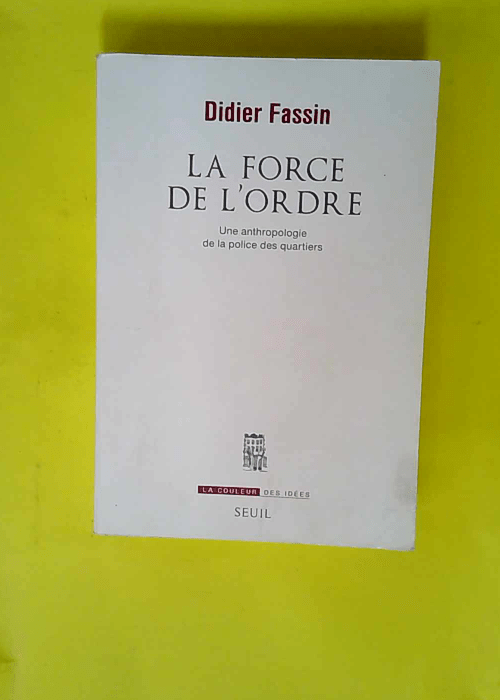

Depuis trois décennies tous les désordres urbains qu’a connus la société française sont survenus à la suite d’interactions meurtrières entre la police et les jeunes dans des quartiers dits sensibles. Mais au-delà de ces moments dramatiques quels sont les rapports entre les forces de l’ordre et les habitants des banlieues ? Pour le comprendre Didier Fassin a partagé pendant près de deux ans le quotidien d’une brigade anti-criminalité de la région parisienne. Cet ouvrage est le fruit de son enquête la première du genre en France.

Loin des imaginaires que nourrissent le cinéma et les séries télévisées il raconte le désœuvrement et l’ennui des patrouilles la pression du chiffre et les doutes sur le métier les formes invisibles de violence et les manifestations méconnues des discriminations. Inscrivant ces pratiques policières dans les politiques qui les rendent possibles il montre qu’elles visent moins à protéger l’ordre public qu’un certain ordre social. Les scènes à la fois saisissantes et ordinaires rapportées dans ce livre dévoilent ainsi l’exception sécuritaire à laquelle sont soumises les cités.

Didier Fassin est professeur de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHESS. Il a notamment publié La Raison humanitaire (Hautes Études-Gallimard-Seuil 2010) L’Empire du traumatisme (Flammarion 2008) et Quand les corps se souviennent (La Découverte 2006).

Fondé sur une enquête conduite quinze mois durant des prémices des émeutes de l’automne 2005 jusqu’en 2007 auprès de la brigade anti-criminalité d’une banlieue parisienne cet ouvrage met en lumière l’exception sécuritaire à laquelle sont soumises les « cités ». Au plus près du travail des policiers comme de l’expérience qu’en ont les populations il montre que se déroulent au quotidien près de chez nous des scènes qui mettent en question le contrat social et la démocratie.

À l’opposé des épisodes spectaculaires que relate le journalisme Didier Fassin raconte l’ennui et l’inactivité des patrouilles la pression du chiffre et les doutes sur le métier les formes invisibles de violence et les relations ambiguës avec le monde politique la banalité du racisme et des discriminations les interrogations éthiques des agents. Restituant le climat des interventions il replace les situations dont il témoigne aussi bien dans la perspective du contexte social et politique contemporain que dans celle des imaginaires tels qu’ils se donnent à lire au cinéma et dans les séries télévisées.

Loin d’une posture confortable de dénonciation cette étude s’efforce d’approfondir un nécessaire débat sur la manière dont on police aujourd’hui les milieux populaires et singulièrement les jeunes de familles immigrées.

Une enquête de longue haleine sans équivalent en France. Une écriture très aboutie où alternent récits circonstanciés parfois comiques souvent dramatiques et analyses profondément novatrices. A rebours des essais partisans un souci de compréhension qui débouche sur une réflexion politique dense sur la police la démocratie et le pacte social. Notoriété de l’auteur professeur à Princeton dont tous les ouvrages ont été traduits aux États-Unis.

Didier Fassin. Ce Que Fait Vraiment La Police Dans Les Cités–jacket. Includes Bibliographical References (p. 383-393)..

Avis

Il n’y a encore aucun avis